☆☆☆29 動作のメカニズムを知る「支持基底面」と「重心」の関係

こんにちは!

「福祉用具屋さんのブログ」を書いている「福祉用具屋さん」と申します。

今回は、『動作のメカニズムを知る「支持基底面」と「重心」の関係』というテーマでお話していきます。歩行動作や立位姿勢・立ち座り動作などに関係するメカニズムのお話です。

■支持基底面と重心とは?

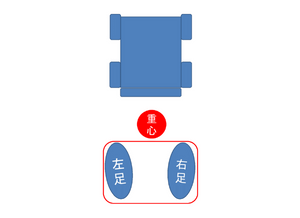

支持基底面とは、身体を支えている底面のことを言います。立っている状態であれば、両足の底と、その間の面積が支持基底面となります。

重心とは、物体がつり合う場所のこと。シーソーややじろべえの支点の部分をいいます。人の体の重心は、ちょうどおヘソのすぐ下あたりの位置になります。

■支持基底面と重心の関係性について

ということで、支持基底面と重心の関係性について簡単に説明しますと・・・

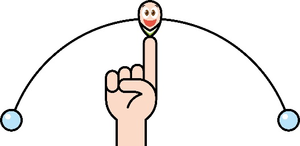

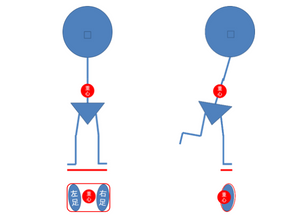

通常人が立っているときには、両足でまっすぐ立っていますよね。この時の支持基底面は両足の足裏とその間の部分(ちょうど赤で囲った部分)。この両足の間の範囲内に体の重心が入っているから、安定して立っていることができるのです。

逆に言えば、重心が支持基底面に入っていないと、たとえ健常者であろうが転倒してしまいます。たとえば、直立して立っていて、ひょいと片足立ちをすると、上体が床に接地している足の方に傾くと思います。これは、片足立ちした瞬間に支持基底面が片足の足裏部分だけになってしまうため、立位を保つために重心を支持基底面の範囲内に収めようと、身体が自然に動いているんですよね。支持基底面から外れかけた重心を支持基底面内に納めることができたから転倒せずに済む、というわけなのです。

この「支持基底面」と「重心」の関係が理解できてから、私は福祉用具の仕事をしていて、いろいろと役に立つことが増えました。

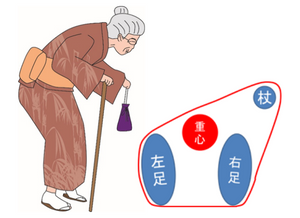

杖を体の前方で突いている腰が曲がっているお年寄りの場合、上体が前傾しているので重心は両足の支持基底面から前に外れてしまいます。

前方にこけてしまわないように前方に杖を突くことで、両足と杖の三角形の範囲が支持基底面になり、腰が曲がっていても前にこけずにすむのです。

また、人はイスから立ち上がる際に、

・足を後方に引く

・上体を前傾させる

という動作を自然と行いますが、これも、

・足を後方に引く→支持基底面を重心に近づける

・上体を前傾させる→重心を支持基底面に近づける

という支持基底面と重心の関係から自然と行われている動作なのです。

■歩行補助としてシルバーカーよりも歩行器をおすすめする理由

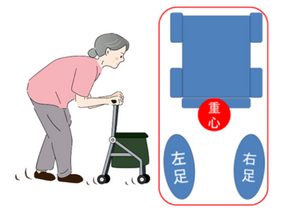

お年寄りがよく使われるシルバーカーと歩行器ですが、支持基底面と重心の関係という視点で考えると、断然歩行器をオススメします!その理由は、歩行器のほうが歩行時に安全だからです!!

シルバーカーはグリップが横に伸びたバーの形状であり、支持基底面と重心の関係は図の通りになります。一見支持基底面が広く非常に安定しているようにみえますが、シルバーカーの支持基底面の外に身体の重心はあります。

もしシルバーカーの車輪の動きに身体がついていけず、シルバーカーから手を離してしまったとしたら、その瞬間に支持基底面から重心は外れてしまい、そのまま前のめりに転倒…というリスクが常に伴います。

一方歩行器は、身体を前方と側方で囲む形になっているので、歩行器の支持基底面内に身体の重心が入る形になります。体の重心が歩行器の支持基底面の中に入っているため、歩いていても非常に安定感があり、安心なのです!

・・・ということで、文面ではなかなかわかりづらいかもしれないのですが、このメカニズムを知っていることで、お年寄りの体の動きを見ていても、どこに問題があるのか?どの動作で福祉用具でお助けできるのか?皆さんも考えてみると新たな発見があるかも知れません!!

というわけで、最後まで読んでいただきありがとうございました!

これからも、福祉用具にまつわるコラムを定期的に投稿していきますので、どうぞよろしくお願い致します!!

ではでは

私のブログです(もしよかったら見てみて下さい!)