医療費控除とセルフメディケーション税制

医療費控除の手続き簡素化

政府が2021年以降、マイナンバーカードを使用して1年間の医療費を自動計算して税務署に通知する仕組みを始めます。

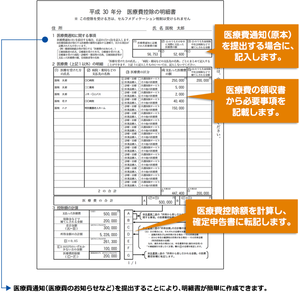

現在は所得税の確定申告において、医療費控除の適用を受けるためには医療機関名や支払った医療費を確認できる領収書を1年分保存し、自ら入力して書類を作成する必要があります。領収書の保存や申告書作りが面倒で初めから利用しない人もいます。

この確定申告の煩わしさを軽減すべく医療費手続きの電子化を目指すというもので、この仕組みによって簡素化を実感してもらうことにも狙いがあります。

マイナンバーカードの交付実績は19年4月時点で1,666万枚と、人口の1割強にとどまっています。

すでに行政手続きをほぼ電子で行える国もある中、日本は相当遅れをとっていることもあり、マイナンバーカードを活用した医療費控除の仕組みも普及に向けた大きな一手として推進していくようです。

セルフメディケーション税制

セルフメディケーション税制(医療費控除の特例)は、健康の維持増進及び疾病の予防への取組として一定の取組を行う個人が、スイッチOTC医薬品を購入した際に、その購入費用について所得控除を受けることができるものです。

【控除額の計算方法】

セルフメディケーション税制による医療費控除額(最高8万8千円)

=「実際に支払った特定一般用医薬品等購入費の総額」-「保険金などで填補される金額」-1万2千円

※スイッチOTC医薬品とは

医療用医薬品の成分を含み、処方箋なしで買える市販薬。薬局でカウンター越し(Over The Counter)で買えることから名付けられた。厚生労働省によると、これまでに承認されたスイッチOTC医薬品の成分数は昨年3月末時点で82。新税制の対象となる商品数は今月17日現在で1557品目。(朝日新聞記事より)

医療費控除との比較

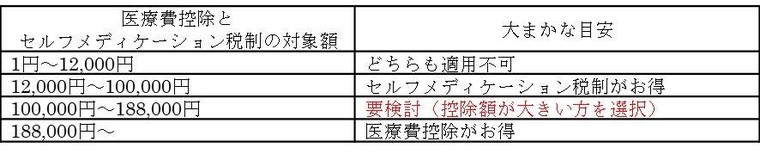

医療費控除とセルフメディケーション税制は、いずれか一方を選択して適用を受けることになります。

最大控除額は従来の医療費控除の方が大きいですが、年間の医療費が10万円未満で医薬品の購入が多い場合にはセルフメディケーション税制がお得になるといえます。

ただし、セルフメディケーション税制の対象となるものは対象のスイッチOTC医薬品に限定されるのに対し、医療費控除の対象となるものは病院の窓口で支払う医療費や処方箋等の医薬品のほか、通院に係る公共交通機関の交通費や通常の入院代に含まれる食事代等範囲が広くなります。

どちらがお得かは各々の所得や医療費を計算してみないとわからないところもあるので、適用にあたってはどちらが控除額が大きいかを試算するのがおすすめです。

セルフメディケーション税制は国が医療費の増大に少しでも歯止めをかけるために個人の健康管理を促すために創設されたものです。この創設によって、医療費に対する所得控除のハードルが下がったものの認知度はまだまだ低く、利用者も多くないと聞きます。

2021年から導入される医療費控除の簡素化も含め、社会に政府の取り組みを広めていくことも重要だと感じさせられます。