財産管理のいろいろ③(知っておきたい死後事務委任の基礎知識)

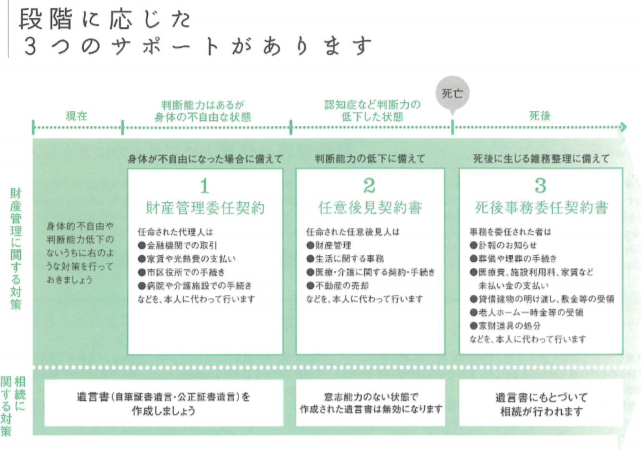

転ばぬ先の杖として、段階に応じた対策を

年齢を重ねると、身体の不自由や判断能力の低下などにより、これまで自分で行ってこられた日常生活の手続きにも支障が出てくる場合があります。

そこで必要になるのが、信頼できる誰かのサポート。

元気なうちから、もしもの場合を想定して、第三者を代理人や後見人に選任できる制度を利用し、将来の安心に備えましょう。

3話にわたって、「財産管理のいろいろ」についてご説明します。

3回目となる今回は「死後事務委任契約の基礎知識」についてご紹介します。

死後に気がかりを残さない「死後事務委任契約」とは?

人が亡くなった後に発生する事務手続きは、思った以上にたくさんあります。

身近に家族がいれば、葬儀や埋葬、賃貸住宅の解約、電気・水道・新聞の解約や家財道具の処分などを任せられるので安心です。

しかし、身寄りのない方や、家族が遠方にいる方、近くにいても日頃からあまり付き合いがないという方は、自分の亡くなった後、誰が手続きを行ってくれるのか心配になることもあるでしょう。

また、亡くなった後の葬儀や埋葬、家財道具の処分の方法についてご本人に「こうしてほしい」という希望があっても、誰がその希望を叶えてくれるのか、誰に生前から頼んでおくべきなのか、心配はつきません。

このような気がかりを残さないために、生前のうちに、自分の死後に発生する事務手続きの処理を、希望する第三者へ依頼し、書面に残しておく必要があります。

これが「死後事務委任契約」です。

委任する相手は、親族・他人を問わず自由に選ぶことができます。

とくに、一人暮らしの高齢者の方などが、自分の死後にできるだけ周囲の人の手を煩わすことなく、葬儀も身辺の整理も滞りなく済ませたいとお考えの場合は「死後事務委任契約」は大変重要です。

死後事務委任契約書を作るうえでのポイント

死後事務委任契約書は、内容や形式にとくに決まりはなく、自由に作成してもかまいません。

「財産管理委任契約」や「任意後見契約書」の中に「特約事項」として付け加えることもでき、生前から死後迄同一人物にサポートを受けたい場合におすすめです。

さらに、受任者がより死後の事務手続きをスムーズに行えるようにするためには、公正証書で作成しておくことおすすめします。

それにより、将来、あなたの死後手続きに際し、受任者が確かにあなたから委任を受けたことを他人に証明できます。

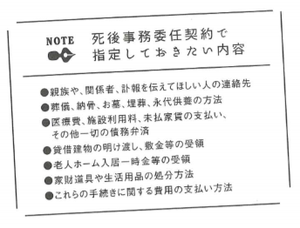

死後事務を委任された受任者が迷わずに済むよう、死後事務委任契約書には行ってほしい手続きを漏れなく具体的に指定しておく必要があります。

当事務所では死後事務委任契約書の作成を承っておりますので、是非お気軽にご相談ください。

死後事務委任契約書をつくっておけば遺言書は必要ない?

死後事務委任契約書と遺言書では、そもそも趣旨が違います。

死後事務委任契約書は、こまごまとした死後の事務に関する具体的作業について記載したものです。

どの財産を誰に相続させたいなど、相続について指定する場合は、法的な効力のある遺言書を作成する必要があります。

自分の死後の事務処理を依頼する場合は、遺言書の中にその旨を記載するよりも、やはり「死後事務委任契約書」を遺言書とは別に用意する方か良いでしょう。

具体的作業を書面で指示しておくことで、家族も、依頼された受任者も、安心してあなたの希望通りの死後の事務処理を行うことが出来ます。

残された人生の日々を気がかりなく有意義に過ごすためにも、「遺言書」「財産管理委任契約と任意後見契約」「死後事務委任契約」の3点セットは、一緒に検討されることをおすすめします。

老後の人生に対して「何となく不安」な気持ちを抱えている方も、これらの生前対策を行うことで、思考を整理するきっかけができ、これからの自分の人生に何が必要なのか、自分の人生はどうありたいのか、より明確に見極めることができるでしょう。これら生前対策についてお悩みやご心配がある場合は、当事務所までご相談下さい。司法のプロの視点でアドバイスを行っております。