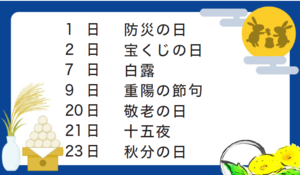

お話きっかけ集「つむぎ」 9月

高齢者とのおしゃべりが弾むテーマを。

時代時代の流行りすたりもあり、各世代の話題は違ってくるもの。

75歳以上が後期高齢者と言っても、95歳の方と85歳の方では話題も変わってきます。

まして、医療・福祉で働く方々は若い方が多く、人生の大先輩である高齢者の方々と長くお話をするのは大変ですよね。

傾聴ボランティア団体の「PORO」では、医療・福祉の世界、高齢者の方々と接する若い世代向けに、お話しきっかけ集「つむぎ」を毎月発行されています。

季節や行事、自然、食べ物、暮らしの中から、お話きっかけ集 つむぎ 高齢者とのおしゃべりが弾むテーマを、月別にご紹介します!

今回はその9月号から、9月(長月 ながつき)の話題をご紹介します。

9月のキーワード

■秋の長雨

秋は天高くというイメージですが、9月中旬~10月上旬にかけては前線が停滞して天気がぐずつきがち。

これが秋雨前線で、『ススキ梅雨』とも呼ばれます。

シトシトと降る弱い雨が降り続くのが特徴ですが、台風と重なることもあり、思わぬ大雨になることも!

気を付けたいですね。

■コオロギ

虫たちが鳴き始めると、秋を感じますね。

鳴く虫の定番の一つがコオロギ。

現在日本には30種類くらいが生息しているそうですが、よく知られているのが「コロコロリー」と鳴くエンマコオロギ。

そのオスは、秋の間だけ、メスをよぶために鳴くそうですよ。

■松 茸

秋の味覚といえば「松茸」。

値段が高くて高級品のイメージがありますが、江戸時代には庶民の食だったそう。

戦前・戦後もふんだんに自生しており、「山で松茸を踏んで遊び、親に叱られた」と言う話を聞いたことがあります。

高齢者の方に、松茸の思い出を聞いてみてはいかがですか。

■柿

秋の代表的なフルーツ・柿は、和歌や俳句にも数多く歌われているように、日本人に馴染みの深い果物。

家に柿の木があったという高齢者も多いのではないでしょうか。

そんな柿は美容や健康に良いビタミンCや、タンニン、食物繊維など栄養豊富。

秋バテ予防やダイエットにぴったりです。

■お月見

月を愛でる風習は古くからありましたが、お月見が広まったのは「平安時代」。

貴族たちがお酒を飲みながら月を眺め、詩歌や管弦を楽しみました。

庶民にお月見の慣習が広まったのは江戸時代。

収穫祭や初穂祭の意味合いが大きかったようです。

十五夜は一年で最も月が美しく見える日。

時には空を見上げてみませんか。

知っておきたい、こんなこと!自然災害が増えています。命を守る行動を!

9月1日は「防災の日」です。

1923(大正12)年の9月1日に起きた、関東大震災にちなんで制定されています。

この日は、震災で亡くなった人を慰霊するとともに、災害に備えて避難訓練や防災用品の点検のきっかけにするといった意義があります。

関東大震災によって決められた防災の日ですが、実は昔から警戒が必要な日として人々に恐れられてきました。

立春から数えて210日目にあたる「二百十日(にひゃくとおか)」は毎年9月1日頃にあたります。

この時期は田畑に被害を与える台風シーズンにあたるため、農家の方々は注意をしてきたといいます。

近年、台風だけでなく、水害や地震など自然災害が増えています。

日頃から非常時の対策を立てておくと安心ですね。

買わなきゃ当たらない 宝くじの魅力!!

高齢の皆さんの中には、長年にわたって宝くじを買っていた方もおられるでしょう。

一度や二度は、当たったという経験をお持ちではないでしょうか。

9月2日「宝くじの日」は、時効当せん金(当たっているのに換金されていないお金)をなくすために、昭和42年に 「くじ(9.2)」の語呂合わせで決められました。

この日は「宝くじの日 お楽しみ抽せん」が行われていて、ハズレ券の中から賞金が当たる楽しみもあります。

日本の宝くじの起源は、江戸時代初期にさかのぼります。

現在の大阪府、摂津国(せっつ)の国の箕面山瀧安寺で、正月の元旦から7日までに参詣した人々の中から、3人の当せん者を選びだして、「お守り」を授けたのが始まりだそうです。