お話きっかけ集「つむぎ」 6月

高齢者とのおしゃべりが弾むテーマを。

時代時代の流行りすたりもあり、各世代の話題は違ってくるもの。

75歳以上が後期高齢者と言っても、95歳の方と85歳の方では話題も変わってきます。

まして、医療・福祉で働く方々は若い方が多く、人生の大先輩である高齢者の方々と長くお話をするのは大変ですよね。

傾聴ボランティア団体の「PORO」では、医療・福祉の世界、高齢者の方々と接する若い世代向けに、お話しきっかけ集「つむぎ」を毎月発行されています。

季節や行事、自然、食べ物、暮らしの中から、お話きっかけ集 つむぎ 高齢者とのおしゃべりが弾むテーマを、月別にご紹介します!

今回はその6月号から、6月(水無月 みなづき)の話題をご紹介します。

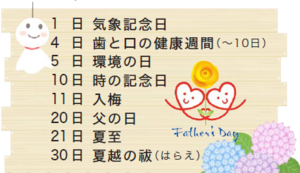

6月のキーワード

■水無月

6月30日の夏越の祓に食べる縁起もの。

冷凍技術のない時代、夏の氷はとても貴重で、簡単には口に入りませんでした。

そこで氷の代わりに、白いういろうの上に邪気をはらうと言われる小豆をのせた三角形のお菓子を食べるようになりました。

■ラベンダー

優雅な香りのハーブとして人気のラベンダー。

開花時期は5~7月、乾燥した涼しい気候を好みます。

古代ギリシャの人々も生活に利用していたそうで、当時から「抗菌効果・鎮静作用・防虫効果」があることも知られていたとか。

さわやかな香りで気分もリフレッシュ。

■五月晴れ

五月(さつき)晴れの本来の意味は、6月の晴れた日のこと。

旧暦の5月は現在の6月にあたり、うっとうしい梅雨の時期に、ふと晴れ間が見えたときに使う言葉でした。

しかし「さわやかに晴れた5月の空」と間違いが定着し、今では両方の意味で使われています。

■父の日

6月の第3日曜日は父に感謝を表す父の日。

母の日があるならと、アメリカのドッド夫人が父親に白いバラを贈ったのが始まりです。

男手ひとつで自分たちを育ててくれた父のために、父の誕生月である6月に礼拝をしてもらったことがきっかけだとか。

■アマガエル

田んぼの周りでよく見かける、体長3~4cmの小さなニホンアマガエル。

きれいな緑色ですが、周囲の環境によって体色を変化させます。

北海道から九州まで分布し、繁殖期には水田などに集まって大合唱。

特に雨が降る前はにぎやかです。

知っておきたい、こんなこと!梅干しがメインの「日の丸弁当」

6月は梅干しづくりのシーズン。

梅干しは奈良時代に中国から伝わり、平安時代には薬として用いられていました。

食べ物が腐りやすい夏には、弁当やおにぎりに入れるという方もおられると思います。

そんな梅干しがメインのお弁当が「日の丸弁当」。

ご飯を敷き詰めた弁当箱の真ん中に、梅干しをひとつ乗せた姿が日本の国旗に似ていることからこの

名で呼ばれました。

「日の丸弁当」が作られるようになったのは第二次世界大戦中。

1939年から、毎月1日には戦場の苦労を偲んで質素な食事を取るようにと「日の丸弁当」が推奨されました。

小中学校では、愛国弁当としての意味も重ねて、この弁当を持参しました。

ただ、戦争で食糧難の時代には、「白いご飯に梅干しのお弁当はとてもうらやましかった」と聞いたことがあります。

~なかなか手放せないマスク~

新型コロナウイルスの感染拡大で、いまや世界中で使われるようになったマスク。

実は鼻と口を覆う今のようなマスクが生まれたのはイギリスで、医師が呼吸器疾患の患者のために開発しました。

日本で使われるようになったのは明治時代、主に粉じん除けとして利用されていました。

日本でマスクが注目されたのは、1918年のスペイン風邪のパンデミックから。

現在と同じように感染症予防として使われ出し、徐々に浸透していきました。

その後も、インフルエンザが流行るたびに出荷量が増加。

マスクも進化を続け、1950年には日本初のガーゼマスクが、1973年には不織布製プリーツ型マスクが誕生しました。

花粉症の流行でマスクはより身近な存在になりましたが、今は「マスクなしの生活に戻りたい」方が多いのではないでしょうか。