お話きっかけ集「つむぎ」 4月

高齢者とのおしゃべりが弾むテーマを。

時代時代の流行りすたりもあり、各世代の話題は違ってくるもの。

75歳以上が後期高齢者と言っても、95歳の方と85歳の方では話題も変わってきます。

まして、医療・福祉で働く方々は若い方が多く、人生の大先輩である高齢者の方々と長くお話をするのは大変ですよね。

傾聴ボランティア団体の「PORO」では、医療・福祉の世界、高齢者の方々と接する若い世代向けに、お話しきっかけ集「つむぎ」を毎月発行されています。

季節や行事、自然、食べ物、暮らしの中から、お話きっかけ集 つむぎ 高齢者とのおしゃべりが弾むテーマを、月別にご紹介します!

今回はその4月号から、4月(卯月 うずき)の話題をご紹介します。

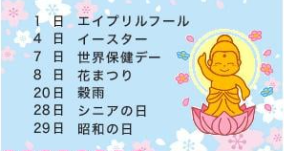

4月のキーワード

■春ワカメ

店頭でも春にしか見られないのが生ワカメ。

生のままでは茶色ですが、沸騰した湯にいれるとあざやかな緑色になります。ミネラルや良質のタンパク質、食物繊維が多く含まれ、高齢の皆さんにも好まれている食材です。

■花見だんご

上新粉と砂糖でできたピンク・白・緑のだんごが串に刺さった花見だんご。

これは豊臣秀吉が開いた花見で茶菓子として、招待客に出されたのが始まりと言われています。

3つの色は、季節、春の風物詩、縁起物を表しているなど諸説あります。

■卯月(うづき)

4月の異名・卯月は、卯の花が咲く「卯の花月」を略したもの。十二支の4番目が卯(うさぎ)だからという説も。

空木(ウツギ)が咲かせる白くてかわいい花を「卯の花」と言い、おからを炊いた「卯の花」という料理名も、ここからきているとか。

■ソメイヨシノ

ソメイヨシノは、エドヒガンザクラとオオシマザクラを交配して生まれた桜。

丈夫でよく育つので全国の街路樹や公園などに植えられています。その数は日本で咲く桜の約80%を占めるとか。ソメイという名前は、発祥の地・東京都豊島区にある地名に由来するそうです。

■ランドセル

大正天皇の入学祝いとして伊藤博文が贈ったかばんがランドセルの原型です。ランドセルが全国の小学校に広まったのは昭和30年代以降のこと。地方出身の高齢の方に「ランドセルの子はごく一部で、私たちは風呂敷に教科書を包んで行った」と聞いたことがあります。

知っておきたいこんなこと!!!4月1日生まれは「早生まれ」

日本の新年度の始まりは4月1日。

そのため1月から3月生まれの子どもたちは「早生まれ」と呼ばれ、本来なら一つ上の学年と一緒に小学校に入学します。

けれど学年で一番遅く生まれた子は3月31日生まれではなく、4月1日生まれだとご存知でしたか。

これは年齢の数え方についての法律で「年齢は生まれた日を1日目と数える」とされているためで、4月1日生まれの子どもは、4月1日には既に満6歳になっているので入学でき、4月2日生まれの子どもは、もう1年待たなければいけないのです。

大人にとっては何月生まれでも「同い年」という感覚しかありませんが、子どもたちにとって数ヵ月の差は、体格・体力ともに大きな違いです。いずれにせよ、小さい背中にランドセルを背負った子どもたちを見かけるこの季節、こちらも幸せな気分になりますね。

知っておきたいこんなこと!!!おちょやんと松竹新喜劇

NHKの朝ドラのモデルと思われる松竹新喜劇は、1948年 12月「曾我廼家(そがのや)五郎一座」と「松竹家庭劇」に、2代目渋谷天外らが加わって結成されました。

大阪俄(にわか)という即興劇の笑いをベースに、ときに涙を誘うストーリー性のある人情喜劇として、同じ大阪をルーツとする吉本新喜劇のコント主体の芝居とはちがった路線を歩んできました。

その後何度かメンバーが入れ替わり、天外と藤山寛美のコンビが大評判となりました。天外が病気で倒れてからは寛美が劇団の中心となり、1987年には244ヵ月連続無休公演という記録を打ち立てました。

寛美と松竹新喜劇を知らない高齢の皆さんはおられないでしょう。

ちなみに「おちょやん」は、旗揚げ当時のメンバー浪花千栄子さんがモデルです。