介護助手ってご存知ですか?

看護助手さんってご存知ですか?

皆さん、病院で看護師の補助業務を行う「看護助手」さんってご存知ですか?

入院すると、お茶を持ってきてくれたり、食事を運んできてくれたり、ポータブルトイレを清掃してくれたり、シーツを変えてくれたりする方たちです。

看護サービスを提供してくれる看護師さんではなく、看護助手の方がやってくれています。

ユニフォームの色が看護師さんとは違う場合が多いので、認識されている方が多いと思います。

この「看護助手」。

大抵、介護の有資格者(初任者研修修了者等)が勤務されていますが、最近、介護職員の人手不足で、病院では「看護師」よりも「看護助手」の採用が大変だそうです。

特に医療療養型の病院等では不足が目立ち、高コストながら准看護師さん等が業務についていることも多々見受けられるようになりました。

介護助手さんが求められる時代に

今、厚生労働省では、介護職不足を解消するため、元気高齢者を活用した「介護助手」事業の実証を盛んに行っています。

2025年に介護職が37万人不足する想定があるのは以前にもコラムで掲載しました。

厚労省の「元気な高齢者が支える超高齢化社会 社会的実験『モデル事業』」に関する公益社団法人 全国老人保健施設協会会長 東憲太郎氏の報告書によりますと、介護助手の具体的な業務は、「介護施設内での部屋の掃除や食事の片付け、 ベッドメイク、シーツ交換、園芸などの趣味活動の手伝い、話し相手等、介護の補助的な周辺作業をお手伝い。」であり、介護助手がこのような業務を担うことにより、「介護職が本来の介護業務に専念できれば。」という思いで実証したと記載されています。

報告書では、介護助手導入の意義として、大きく2つあると謳っています。

1つ目は介護職の業務を切り分け細分化し、その細分化した業務のうち、比較的簡単な単純作業の部分を担う 「介護助手」 という考え方を導入した点。

2つ目は 「介護助手」 の担い手として、元気な高齢者を起用した点。

かつて「看護助手」の導入により、看護婦が専門性を高め、社会的地位が向上したように介護職の地位向上も狙いに入っているようです。

実証試験では介護助手の業務を以下の3つ分けています。

【Aクラス】

一定程度の専門的知識、技術、経験を要する比較的高度な業務

(例)

・認知症高齢者への対応

・見守り

・話し相手

・レクリエーションの手伝い

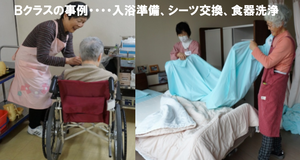

【Bクラス】

短期間の研修で習得可能な専門的知識や技術が必要となる業務

(例)

・ADL(日常生活動作)に応じたベッドメイキング

・配膳時の注意

【Cクラス】

マニュアル化、パターン化が容易で、専門的知識や技術がほとんどなくても行える業務

(例)

・清掃

・片づけ

・備品の準備

以上に分け、三重県内で1年間かけて「介護助手モデル事業」を実施したようです。

実証試験では一定の成果あり

「介護助手」として働いてみた参加者の声として、

・入浴準備など手伝いながら、いろいろな利用者さんとお話しできること がとても楽しい。

・シーツ交換ばかりで腰や手首が痛くて辞めたくなった。(固定化・マンネリ化)

・介護職員さんと一緒に働けることがとても良い。若い職員さんから、「いつも助かります。」と感謝の言葉で、私も役に立っていると感じられる。

・75歳になってまだ自分が働けるとは思ってもいなかった。人生に張り合いができた。

・自分から何かしてやろうと思うと楽しみ。

・70歳といえども。「まだまだやれる」と自信がついた。少しずつ体も 鍛え、これからの社会を支えたいと思うようになった。

・78歳、社会に出て再び「働ける」ということの充実感を感じる。 いつのまにか体調も良くなり、ここに働きにくると元気をもらえる。

「介護助手」導入後に寄せられた現場の声として、

・介護職員の業務から周辺業務を切り離し、「介護助手」に担当してもらった結果、これまでより周辺業務が効率的に行えることがわかった。

・「介護助手」にシーツ交換をお願いできたことで、心に余裕をもって見守りや認知症高齢者に対応できるようになった。

・食後の排せつ介助、臥床介助の間に、フロア内の片づけを担当してもらえるので、時間的余裕ができる。

・高齢者「介護助手」ならではの利用者とのコミュニケーションができており、入所者が「介護助手」を慕っている様子がうかがえる。

と報告書に掲載されています。

働く側も受け入れる側も一定の成果があがったようですね。

更に報告書では、「介護助手」を導入するためには、「介護助手」に適した業務を切り出して命じる必要があります。

「介護助手」が担う業務を抽出する過程では、介護職員間のディスカッションなどが適宜行われるでしょう。

こういったコミュニケーションが業務改善のきっかけとなり、生産性の向上などに寄与する可能性もあるとうたっています。

報告書では、

「介護人材のすそ野拡大」として、「子育てを終えた主婦層など、中高齢者層を対象に」との記載があるため、多くの県では、高齢者限定にしないよう指導が行われた模様。

しかし、中高年齢層を対象に募集しても集まらない状況が各県でみられ、60歳以上75歳の「元気高齢者」に限定し、これからの社会を支える社会的意義や、働きながら社会参加する「介護予防の効果」を前面に出した県では、たくさんの応募となった。」

と結んでいます。

各都道県それぞれで新たな動きが

厚生労働省の動きを受け、各都道府県で「介護助手」をテーマに新たな取組が行われています。

例えば、大阪府では「介護入門者研修(『介護助手』の育成)事業」と銘打ち、平成30年度に大阪府で介護に関する入門研修を行っています。

具体的な内容として、介護未経験者が介護に関する基本的な知識を身につけるとともに、介護の業務に携わる上で知っておくべき基本的な技術を学ぶことができる研修を桃山学院教育大学とともに実施しています。

民間の介護事業者も介護職の人手不足を補うためにどんどん採り入れているようです。

次回以降、実際に取組んでいる介護事業所を紹介していきます。