新型コロナウィルス感染拡大による医療事業者、介護事業者への影響

受診控え!!!病院、診療所初診料算定が2~3割減。介護は通所系サービスに大きな影響!!!

日本医師会が5/20、「新型コロナウイルス感染症対応での医業経営状況等のアンケート調査」の結果を公表しました。

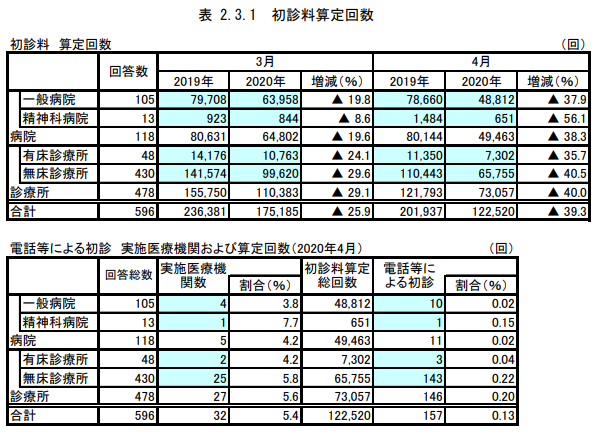

125病院、468診療所を対象に2020年3月診療分のレセプトを調べました。

結果、初診料の算定回数が前年同月比で病院は20.3%減、診療所は29.0%減となったようです。

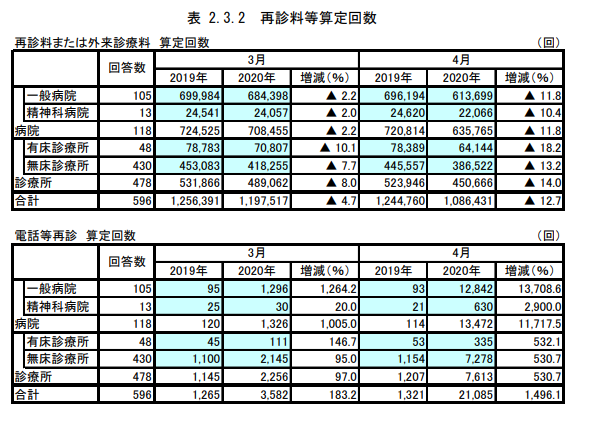

再診料、外来診療料の算定回数も病院で同5.5%減、診療所で同9.1%減。電話再診料は病院で同2,703.6%増、診療所で同280.4%増と急増。

受診控えを電話等の診療でカバーするケースが増えたようです。

入院外のレセプト総件数や総日数は、病院ではそれぞれ同6.8%減、同6.6%減、診療所では同10.9%減、同10.7%減となったようです。

同アンケートでは、経営上の課題として、「医療従事者や事務員の確保」「医療資材の不足」といった意見があり、収入減の一方でコスト増となり、厳しい経営状況であることが伺えました。(日経ヘルスケア記事より)

介護事業者は如何でしょうか?

全国介護事業者連盟は4/23、新型コロナウィルス感染症拡大が介護事業所経営にどれだけ影響を与えているかを調査した結果を公表しました。

「影響を受けている」「影響を受ける可能性がある」との回答が、それぞれ49.3%、44.3%に達し、2月と比較した3月の減収割合について、「0~10%未満」した事業所が56.8%で多かったが、「10%以上20%未満」(23.0%)「20%以上40%未満」(15.4%)との回答もあり、サービス別では、通所介護事業所の実に82.0%が「影響を受けている」と回答。

訪問介護事業所が30.6%、有料老人ホームが29.1%、特養が22.7%の事業者が「影響を受けている」と回答しています。

通所介護事業者は、今年2月と比較した3月の減収割合も「10%以上」とする回答が半数を占め、通所介護への影響が突出していることがわかりました。

継続的診療行為、介護が必要な在宅患者の方々への対応!!!

受診控え等があっても電話診療で薬があれば、、、、、。在宅勤務となり家族で介護、、、、、。

在宅で医療・介護が必要な方々を家族で見ていくのも限界。緊急事態宣言も明け、6月からは通常出勤も始まっています。

そういった在宅患者さんのために、厚生労働省の中央社会保険医療協議会は4/24の総会で、新型コロナウィルス感染症に伴う診療報酬上の対応について議論し、在宅医療における臨時的な対応として、電話等再診を行った場合も訪問回数に含めて在総管や施設総管を算定できるようにし、前月に在総管・施設総管の「月2回以上」の点数を算定していた患者さんについては、5月以降「訪問診療1回と電話等再診1回」を行った場合に、1ヶ月に限り「月2回以上」の点数を算定可能としました。

2か月以上続ける場合は、2か月目以降は月1回の点数となるようです。

介護サービス事業者に対しては、厚生労働省の5/25付事務連絡「新型コロナウィルス感染症に係る介護サービス事業所の人員基準等の臨時的な取り扱いについて」を発出し、通所系サービスでは利用者の利用控えがあった場合、定員を超過しない範囲で休業している同一サービスの他事業者の利用者を受け入れることを可能としました。

訪問介護においては、通所系サービス事業者の休業等を理由に訪問頻度を増やす必要があるケースでは、前回訪問から次の訪問までの間隔がおおむね2時間未満でも、各所要時間を合算せずにそれぞれで報酬を算定できます。

また感染リスク低下を目的に身体介護を出来るだけ短くした結果、訪問介護計画に位置付けられた標準的な時間を下回っても、標準的な時間の報酬を算定可能としています。

新型コロナウィルスでは医療機関、介護事業所に多大な影響が出ていますが、有料老人ホーム業界では、受入れや見学対応を停止した結果、収益を大きく下げた事業者がいる一方、逆に積極的に受け入れて、収益を大きく上げた事業者もある等、経営戦略の違いで、各社様々な結果が出ているようです。