認知症併走型支援事業とは

認知症の高齢者やその家族を支える体制を充実させるため、令和3年度から「認知症併走型支援事業」の拠点整備が進められています。

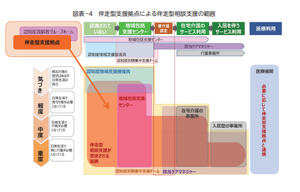

認知症対応型グループホーム、小規模多機能居宅介護事業所、特養など地域の既存資源に相談拠点を設ける取り組みで、専門性の高い職員が日々の介護サービスとは区別して対応していく制度です。

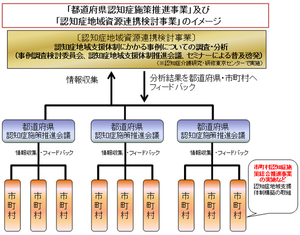

厚生労働省では、事業の積極的な活用を勧める通知を発出しています。

ここでは具体的な内容について説明します。

創設の趣旨

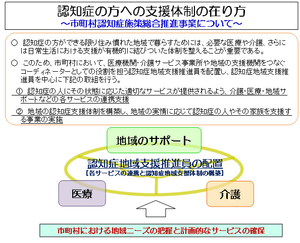

2025年には認知症発症者が高齢者人口の20%に達することが見込まれており、認知症のひとが住み慣れた地域で暮らし続けることができ、地域の一員として社会参加し続けられる必要性がますます高まっています。

これを実現するためには、身近な地域で早い段階で認知症について相談が出来、また、認知症の経緯に伴って生じる生活上の諸課題についても認知症に精通した人が継続して対応する体制が必要です。

厚生労働省では令和3年度から「認知症併走型支援事業」を開始し、認知症の人や家族への継続的な支援についての拠点整備を開始しました。

対象は認知症に係る専門的な知識、身体・心理・社会的な課題や症状への高い知見が蓄積されている、認知症対応型グループホームや小規模多機能居宅介護事業所、特養などです。

期間や範囲は?

具体的な取組として、

①認知症の人に対して、社会参加活動を促すなど、生きがいにつながるような支援や専門職ならではの日常生活上の工夫等の助言

②家族に対して、精神的・身体的負担の軽減につながるような効果的な介護方法や介護に対する不安解消に係る助言

③地域包括支援センターや認知症地域支援推進員等の地域の関係機関と連携し、認知症に関する相談への助言や認知症ケアパスの作成への参加、地域ケア会議への参加等の認知症施策に関する取り組みの実施=10.5pt等が上げられています。

期間は、認知症に係る症状の自覚や家族等の気づきの早い段階から、要介護認定がなされ、ケアマネジャーが決まるまで一つの節目となっています。

相談内容に対する基本的な姿勢

談内容は認知症に係る課題であるため、生活を取り巻く広い分野に及び、本人やその家族を取り巻く環境や課題の背景もそれぞれ異なるため、相談支援を行う際には、相談内容を的確に把握することが大きなポイントとなります。

相談員は常に傾聴し、木本に寄り添う姿勢を見せることにより信頼関係を深め、問題の本質に近づくことが必要です。

関わり続ける中で信頼関係が深められるか否かは、併走支援の成否に大きく関わります。

相談の希望には極力柔軟に対応することが求められます。飛び込みの訪問や電話にも可能な限り対応することが必要です。

近隣に認知症についての相談窓口があることは認知症の人や家族を支え力づけるためにも力となります。

皆さんの近所の相談窓口はどこなのか?高齢の家族を持つ方々は把握しておく必要がありそうですね。